인터뷰어 송

쿰펠의 답변에 이어서, 우자이의 답변이다.

인터뷰이 우자이

덜컥거리는 단어, 이해

나는 어떤 사람이다! 하고 말할 수 있을까 하는 질문으로 덜컥거리는 단어를 송과 쿰펠에게 물어봤다. 아무 거리낌 없이, 쉽게 대답해 줄 수 있겠지 하고. 막상 정작 내가 그 답을 하기까지가 시간이 오래 걸렸다. 나의 핵심을 말하지 않아도 된다는 생각이 들어서 겨우 한 글자 한 글자 적어볼 수 있겠다.

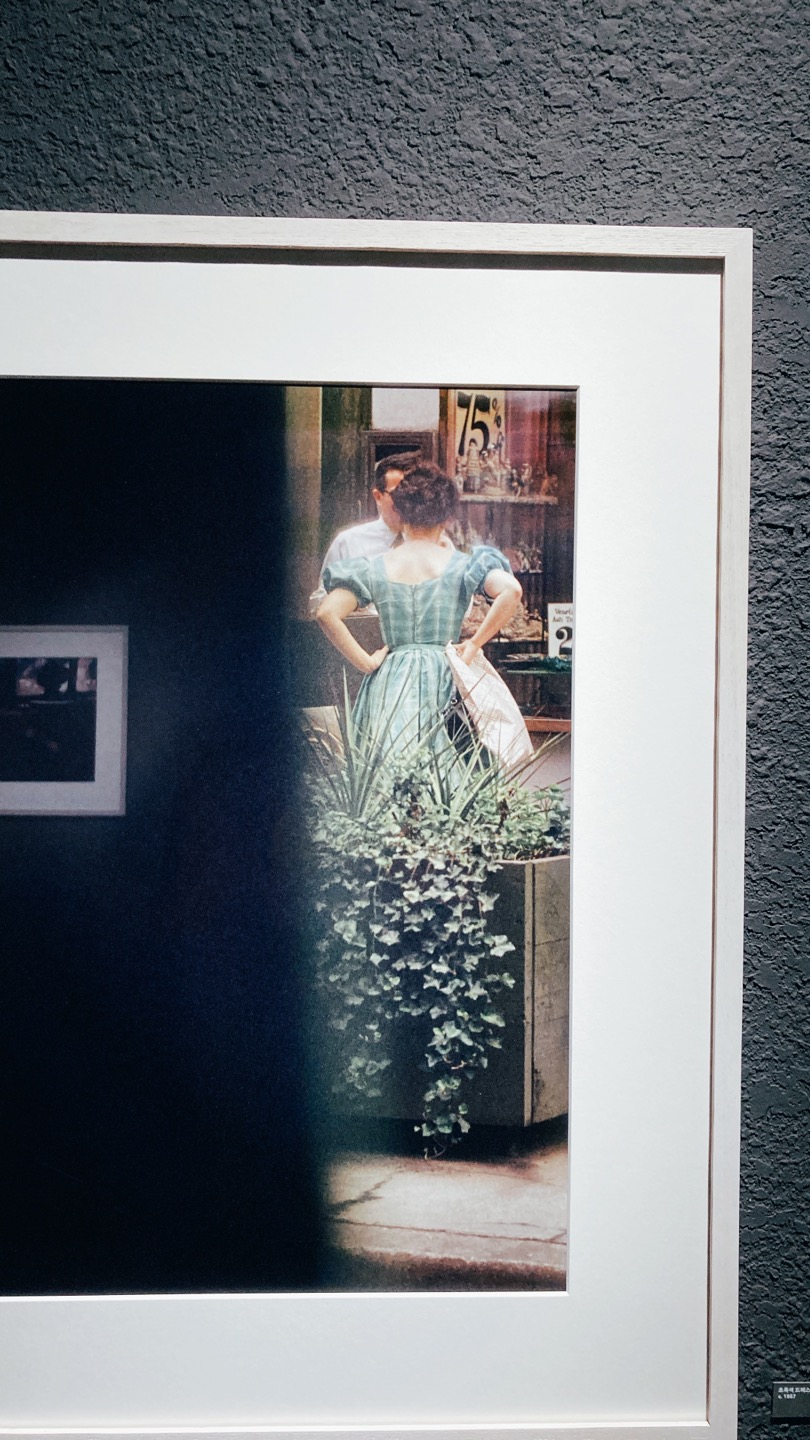

어느 추운 주말에 회현 피크닉에서 『사울 레이터 : 창문을 통해 어렴풋이』 사진전을 갔다. 마음에 드는 장면을 마음껏 찍었다. 영화 캐롤에 나왔을법한 옷들, 색감들이 겨울하고 잘 어울렸다. 눈발이 날리는 가운데 빨간 우산, 노을빛을 바라보는 듯한 먼 시선의 여자, 카페에 앉아 글을 쓰는 사람, 쇼윈도를 보며 지나쳐가는 사람들.

내가 좋아라했던 장면들에는 공통점이 하나 있다. 사람들이 있다는 것. 사람이 뚜렷하게 보이지 않고, 창문 너머에 있다거나 자동차 너머에 있다거나, 초점이 나가 있다거나 하는 것들. 그 너머에 있는 사람, 초점이 나가 명확해 보이지 않는 사람의 모습들은 오히려 내 상상을 자극했다. 어떤 이야기를 하고 있을까? 많이 추우려나, 그의 손 끝은 어땠을까? 발이 눈에 다 젖었으려나 하는 상상들부터 어떤 이야기를 하고 있을까? 일을 하고 집에 돌아가는 길일까? 하는 질문이 계속되었다. 더 심하게는 1950년대 박수근과 박완서가 살던 시대가 아니었나? 같은 시기 전혀 다른 모습, 무얼 중요하게 여기고 살았을까? 그리고 왜 그렇게 달랐을까? 그걸 알고 싶었다.

사진에 담긴 사람들이 피부로 느꼈을 감각부터 가치관, 시대적 배경 그리고 물리 환경에 대한 생각으로 뻗어나갔다. 분명 사진 속 사람에 대한 공감으로 시작했으나 그 끝은 감각을 하게된 인문, 물리 환경을 이해하고자 하는 내가 있었다.

돌이켜보면 건축설계를 하며 가장 즐거워하고 재미있었던 부분도 이해다. 구조나 기계설비를 감추기 위한 디테일들, 법규 글자 속에 숨어있는 물리적 제약을 활용한 디자인들을 보면 즐겁다. 블로그에도 그런 글들 투성이다. 왜 그렇게 느꼈는지와 어떻게 그렇게 감각할 수 있었는지에 대한 건축계획들을 하나하나 적어나가고 있었다. 물론 잘못된 이해도 있을테지만.

인터뷰어 송

물리적으로 구현되는 공간에 사람이 얹혀지는 한 폭의 순간에. 그들의 배경이 되는 주변 환경은, 다시 그 주변 환경에 의해 영향을 받는 사람들은 서로 어떤 관계를 맺고 있는지를 우자이의 방식으로 이해하고 빚어낸 결과물이 보고 싶습니다.

인터뷰어 쿰펠

'.. 초점이 나가 명확해 보이지 않는 사람의 모습들은 오히려 내 상상을 자극했다..' 이 구절에 공감이 갔습니다. 사람들의 모습이나 대상을 너무 또렷하게 조명하고 구체화할 경우 저는 다소 부담되더라고요, 더 이상 엿보는 게 아니라 일대일로 직면하는 기분이랄까.. 때로는 초점이 맞지 않고 또 너무 구체화되지도 않은 사람들의 모습을 볼 때 그 사람들의 경험에 제 경험을 섞어 좀 더 다양하게 상상할 수 있게 되는 것 같아요. 우자이가 건축을 하며 가장 즐거워하고 재밌어하던 '이해'를 좀 더 엿보고 싶습니다.

피크닉, 사진가 사울 레이터 회고전 개최

사진부터 미공개 슬라이드 필름, 패션 화보 및 그림까지

eyesmag.com